Manifestazione: Festival Internazionale di Musica Sacra

AVE KOMORNI ZBOR LJUBLJANA

Coro da camera AVE Lubiana

Jerica Gregorc Bukovec direttore

Il Coro da Camera AVE di Lubiana, protagonista nel Duomo Concattedrale San Marco di Pordenone venerdì 21 dicembre, ultimo concerto del Festival Internazionale di Musica Sacra 2012 – organizzato da Presenza e Cultura e Centro Iniziative Culturali Pordenone -, è assai noto come uno dei migliori cori amatoriali d’Europa, forse il primo in Slovenia.

L’apparizione pordenonese non ha lasciato dubbi su questa fama: precisione, disciplina, controllo assoluto del suono e dell’amalgama sonoro. Qualità di cui è sicuramente artefice la giovane direttrice Jerica Gregorc Bukovec, dal 2010 alla guida di questo gruppo che sa dominare con eccezionale carisma e autorità, oltre che con una tecnica frutto di una preparazione di alto livello.

Il Coro da Camera AVE di Lubiana, protagonista nel Duomo Concattedrale San Marco di Pordenone venerdì 21 dicembre, ultimo concerto del Festival Internazionale di Musica Sacra 2012 – organizzato da Presenza e Cultura e Centro Iniziative Culturali Pordenone -, è assai noto come uno dei migliori cori amatoriali d’Europa, forse il primo in Slovenia.

L’apparizione pordenonese non ha lasciato dubbi su questa fama: precisione, disciplina, controllo assoluto del suono e dell’amalgama sonoro. Qualità di cui è sicuramente artefice la giovane direttrice Jerica Gregorc Bukovec, dal 2010 alla guida di questo gruppo che sa dominare con eccezionale carisma e autorità, oltre che con una tecnica frutto di una preparazione di alto livello.

GENTLEMEN SINGERS

Jakub Kubín controtenore

Martin Ptácek, Lukáš Merkl, Radek Mach tenori

Aleš Malý, Martin Struna baritoni

Richard Uhlír, Václav Kovár bassi

Ormai celebre in tutta Europa e negli USA, l’ottetto GENTLEMEN SINGERS è uno dei più significativi gruppi vocali cechi. Ampio spazio nel suo repertorio trovano non solo gli autori principali del Novecento dell’Europa dell’Est e delle Repubbliche Baltiche ma innumerevoli arrangiamenti di musiche popolari e tradizionali espressamente create per il gruppo.

La suggestiva e suadente sonorità del loro originale impasto vocale traccerà un percorso spirituale che conduce ed evoca atmosfere che hanno il Natale come punto di riflessione e ispirazione principale.

EX NOVO ENSEMBLE

Daniele Ruggeriflauto, Davide Teodoro clarinetto

Carlo Lazariviolino, Carlo Teodoro violoncello

Aldo Orvietopianoforte

L’inizio, l’origine inconoscibile, il tempo prima del tempo, l’eterno ri-cominciare da “Zero”. E’ questo il sacro gesto che dal nulla origina il tutto, che dal silenzio genera il suono. Ed è proprio il continuo ritorno a quell’immobile sterminato silenzio che spinge la ricerca compositiva di Michele Dall’Ongaro, verso quell’istante “Zero” dove sempre nuovo (ex novo) il suono ha origine e, con esso, il tempo inventa se stesso mettendosi in moto.

Così il tempo e il suo incantato ripercorrersi genera la vita, si fa terra e mare, si veste della sacra voce della natura che l’uomo contemporaneo nella sua autodistruttiva arroganza non vuol più ascoltare, condannandosi alla caducità, all’estinzione.

Ed è proprio questa incapacità di sentire, questa perdita dell’eterno, questa caduta dal paradiso, che viene descritta nella parabola compositiva di “The apple tree” di Ludovico Einaudi. Dove il suono, in origine puro, si macchia del peccato, corrompendosi a causa di quel frutto proibito di conoscenza, divenendo carne e sangue e facendosi umano, profondamente umano, divenendo mortale e perciò vitale, parossisticamente vitale (quasi jazz).

Completano il programma lavori di chiara ispirazione religiosa come il giovanile Trio di Galina Utvolskaya, una compositrice che ha saputo trovare nella religiosità la forza creativa che le ha consentito di sopportare decenni di incomprensione e indifferenza totale, dando vita ciò nonostante a opere di grande bellezza e originalità. Questo Trio fu, tra l’altro, opera molto ammirata da Sostakovic (Maestro della Utvolskaya) che ne citò dei temi nel suo quinto quartetto, nelle sue liriche su testi di Michelangelo e nella sua ultima opera: la sonata per viola a testimonianza dell’affetto e considerazione in cui teneva quest’artista.

E ancora le “Three Meditation from “Mass” di Leonard Bernstein dove la spiritualità sembra ricongiungersi in una visione del sacro, dove la riflessione filosofica si compenetra profondamente col misticismo orientale.

ENSEMBLE BAROCCO G.D. TIEPOLO

Pierluigi Fabretti, oboe barocco

Vania Pedronetto, maestro di concerto

Per il concerto di apertura del XXI Festival Internazionale di Musica Sacra, il Duomo di Pordenone ha concesso la consueta meravigliosa cornice e ha accolto con grande calore due eccellenze artistiche del nostro territorio: l’Ensemble Barocco Tiepolo e l’oboista Pier Luigi Fabretti. Se infatti la caratteristica dell’internazionalità verrà celebrata con gli ultimi due dei quattro concerti in cartellone (quelli dedicati alla coralità, con due prestigiosi gruppi provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovenia), il concerto del 13 novembre scorso puntava l’attenzione sul fattore “locale”, ossia della valorizzazione di quanto il nostro territorio riesce ad esprimere di alto livello. Anzi di altissimo livello. Infatti Pier Luigi Fabretti è oggi certamente uno dei più grandi oboisti al mondo, almeno tra quanti si dedicano esclusivamente al repertorio barocco sugli strumenti originali. E durante il concerto ne ha dato prova tangibile, nella prima parte con il Concerto di Albinoni n.2 op.9 e, in conclusione della seconda parte, nel meraviglioso Concerto di Bach BWV 1055 per oboe d’amore. Occasione preziosa questa, per ammirare la timbrica di uno strumento che oggi ben raramente si ha la possibilità di ascoltare. Infatti, l’evoluzione tecnica ha portato nel corso degli anni gli strumenti oggi in uso ad aumentare la loro potenza e sicurezza di intonazione, in un processo di uniformità ed omologazione, a discapito della morbidezza e della personalità dello strumento antico. Colori che solo l’esecuzione (di altissimo livello, come in questo caso) su copie di strumenti originali ci può restituire. Ad accompagnare Fabretti l’Ensemble Tiepolo, che ha fornito una eccellente resa agogica e dinamica di un programma tutto incentrato sul concerto grosso e la sonata da chiesa, alla cui guida Vania Pedronetto si è rivelato musicista di grande eleganza. Anche nel fuori programma, duettando col Solista nel primo tempo del concerto di Vivaldi per oboe e violino.

CORO DEL TEATRO NAZIONALE DELL’OPERA DI BELGRADO

Djordje Stankovic direttore

Musiche S. Mokranjac, S. Hristic, M. Tajcevic

Per la Chiesa Ortodossa Serba l’Imperatore Costantino e la madre Elena sono Santi. Nel 1700° anniversario dell’Editto di Milano, il massimo Teatro Nazionale Serbo si fa ambasciatore del dialogo interreligioso, presentando ufficialmente il proprio prestigioso coro in un programma dedicato ad alcuni significativi momenti della liturgia ortodossa, riletti nella musica evocativa dei più noti compositori nazionali di fine Ottocento, del Primo e del Secondo Novecento.

CAPPELLA ALTOLIVENTINA

Sandro Bergamo direttore

Carla Manzon regia

Il dramma liturgico al tempo Bertrando d’Aquileja

Ecclesiastico di vastissima cultura e abilità diplomatica, Bertrando de Saint Geniès favorì ogni forma artistica e letteraria durante il suo breve ma incisivo Patriarcato aquileiese. I drammi liturgici, forma di “preghiera scenica” in voga nel Trecento, ebbero in Friuli esempi particolarmente significativi e testimoniano l’alto livello della vita culturale e musicale della nostra regione.

Il Planctus Mariae e il dramma In Ressurrectione Christi Representatio sono tramandati da manoscritti rispettivamente del XIII e del XIV secolo, in una versione che veniva rappresentata all’epoca del patriarca Bertrando.

La proposta della Cappella Altoliventina unisce la ricerca storica e filologica degli antichi testi con la realizzazione scenica essenziale ma fortemente suggestiva di Carla Manzon.

SHMUEL BARZILAI

Cantore principale della Sinagoga di Vienna

Zoltan Neumark pianoforte

Il canto come esperienza di Dio e preghiera corale, il canto come veicolo di comunicazione col Divino e col quale lo stesso Dio si rivela all’uomo (“In principio era il Verbo”, recitano i famosissimi versetti delle Sacre Scritture). A questa espressione così naturale dell’esperienza umana è dedicato questo viaggio immaginario nella tradizione musicale ebraica, un concerto di canti che fanno parte della tradizione popolare e canti che vengono normalmente utilizzati nelle liturgie delle celebrazioni religiose giudaiche. La spettacolarità dell’evento viene amplificata dalle qualità vocali del cantante, un Hazzan ossia il cantore officiante della Sinagoga che canta e legge la Torah guidando le preghiere nella sua funzione di Shelliach Tzibbur, il messaggero della comunità.

IL CENACOLO MUSICALE

GEMMA BERTAGNOLLI, soprano

silvia colli marialuisa barbon, violini

clelia gozzo, viola

gioele gusberti, violoncello

daniele carnio, violone

pierpaolo ciurlia, tiorba

donatella busetto, organo

Un affresco sonoro di un’epoca nella quale l’Italia era non una scuola bensì “La Scuola” della Musica: Roma, Bologna, Napoli e i Riti della Chiesa Cattolica Romana sono fonti d’ispirazione per creazioni artistiche tra le più alte che la storia della musica possa annoverare.

Il Cenacolo Musicale, realtà tra le più importanti del nostro territorio per la ricerca filologica del repertorio barocco, propone una silloge di composizioni che testimoniano la sontuosità e il carattere inconfondibile della musica religiosa in Italia a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Proposta impreziosita dalla presenza di una delle interpreti di riferimento a livello mondiale per la musica barocca italiana, Gemma Bertagnolli.

Ordire un programma musicale è come raccontare una favola nella quale si presentano e si fanno incontrare attraverso pagine di musica, personaggi le cui vicende artistiche si sono intersecate, magari solo un istante appena, ma sufficiente a segnare la storia.

È il caso di questo nostro racconto; immaginate un tempo nel quale il prestigio d’una casata o di un regno si misurava con il metro della prodigalità artistica, un affresco sonoro della nostra storia gloriosa nella quale l’Italia era non una scuola bensì

“La Scuola” della Musica ed in special modo Bologna, Roma e Napoli. E proprio intrecciando i precetti estetici di queste tre realtà che ne scaturisce la nostra vicenda.

La Roma di fine Seicento e per tutto il diciottesimo secolo, era una terra ove il genio era subito riconosciuto, dove il mecenate non mancava di sostenere grandiosi progetti siano essi architettonici che musicali, un polo che radunava pertanto i più

eruditi, moderni, ambiziosi artisti d’ogni luogo d’Italia e d’Europa.

La presenza di Corelli, proprio nel segmento temporale d’oro di questa terra, il primo settecento, contribuì senza dubbio a radunare i migliori musici dell’epoca e a tracciare le linee guida che portarono alla scuola violinistica, dalla quale quella d’oggi prese poi le mosse.

Ma non fu il genere strumentale a dominare, questo dovette spartire le preferenze dei compositori con quello vocale da camera e da Chiesa (compresi gli Oratori), nel quale, a volte anche più che nell’Opera, confluirono gli affetti ed effetti, nonché i gusti estetici più raffinati e moderni; testimone di questo è senza dubbio proprio l’ultimo componimento in

programma, il Gloria di Händel. Scritto nel periodo romano nel quale il compositore fu “alla corte” proprio del Corelli, esso riassume senza dubbio quelle ambizioni musicali che il Caro Sassone (come fu battezzato Händel) sviluppò poi nell’Opera che lo fece grande in tutta Europa: la voce è trattata come uno

strumento (con stesse agilità e prassi) e parimenti il violino è trattato come la voce (stessa pronuncia e stessa liricità) in un elegantissimo duello che non ha vincitori nè vinti.

Nel 1710 Händel, nel suo ultimo periodo di permanenza nella penisola, ebbe modo di incontrare Nicolò Porpora, autore dell’opera Berenice, dove ammirò e forse riconobbe quella magnifica solennità che più tardi, in Inghilterra, sarebbe stato tra gli elementi di acerrima rivalità. Questo mottetto, composto nel 1744 durante un soggiorno a Venezia, dimostra già uno stile vicino allo spirito galante, nel quale la pienezza del suono italiano cede il passo, specie per la voce, ad una leggerezza ed una cantabilità più vicina all’aria Operistica; al solo recitativo accompagnato posto nel mezzo vi si ritrova, benché in parte, quell’idea di contrasti d’affetti più propria dei decenni precedenti. Forse fu proprio questo nuovo modo di comporre ad affascinare a Vienna, negli anni successivi e fino al 1755, il giovanissimo Haydn, che ne ebbe consigli, suggerimenti e stimoli.

Discorso a parte va fatto per i due componimenti strumentali presenti nel programma, il primo appartenente all’opera uno [1793] del virtuoso e poeta Giuseppe Valentini, allievo del bolognese Bononcini, romano d’adozione che in questa cittadina trovò imperitura gloria, collocandosi sul mesto declino del Corelli, le cui esibizioni, come testimonia Burney, erano sempre meno apprezzate in favore invece del violinista fiorentino. Questo modificarsi del gusto del pubblico è senza dubbio un segno del tempo e di come la tendenza fosse direzionata verso un contrasto sempre più netto tra i vari caratteri, e soprattutto verso un virtuosismo che non era proprio del fusignate Arcangelo Corelli, proiettato invece verso uno strumentismo-vocale, concetto che venne presto abbandonato benché sempre ammirato.

La Sonata di Arcomelo Arimanteo, pseudonimo usato dal Corelli quale membro dell’Arcadia, è invece un omaggio che l’Ensemble Cenacolo Musicale ha ordito nel trecentesimo della morte dell’Arcangel Terreno; si tratta di un pastiche in cinque parti, composto da movimenti di sonate dell’op. II, III e IV orchestrate a due violini, viola, violoncello e basso continuo, in favore di una pratica propria dell’epoca di trasformare le trio sonate in veri pezzi orchestrali, anche rimaneggiando le varie parti ed inserendo, come in questo caso, la viola ora come parte autonoma, ora di raddoppio, secondo un uso storicamente e propriamente detto romano.

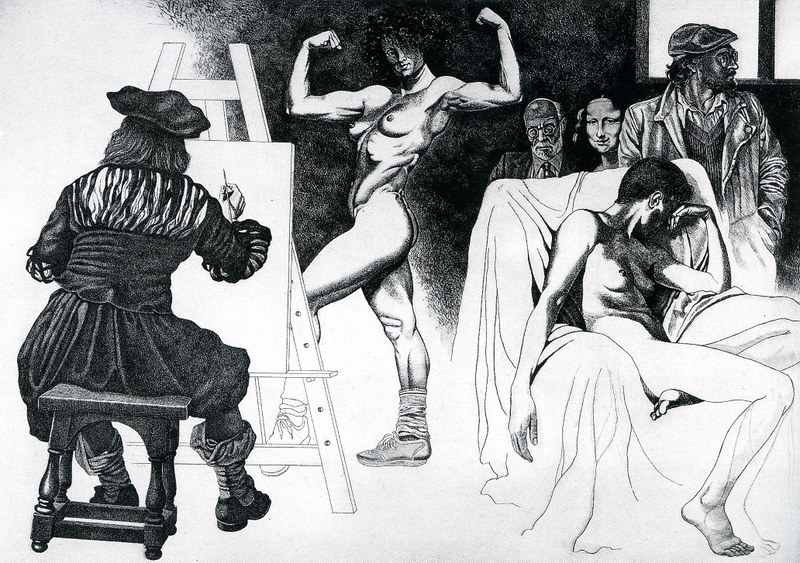

FRANCO DUGO. L’ANTICO NEL NUOVO

Da Dürer Rembrandt Leonardo Vermeer

Arte che viene dall’arte

Venticinque opere dell’artista goriziano a testimoniare la perenne suggestione che l’arte dei grandi maestri del passato ha esercitato ed esercita nella contemporaneità

Franco Dugo, con i suoi straordinari ritratti, provocherà il nostro coinvolgimento, la nostra reazione. Il nostro sguardo non potrà essere quello di uno spettatore disattento e veloce. Formale e abitudinario.

Dovremo lasciarci catturare da quei volti, dove ogni segno e ogni ruga riportano a vita vissuta. E che vite. Durer, Rembrandt, Leonardo, Vermeer e tutti gli altri che saranno esposti al pubblico, forse sorpresi di trovarsi in un luogo mai visto e altrettanto ricco di storia e storie. L’Abbazia di Sesto al Reghena. Quando usciremo da quelle sale non potremo essere uguali a prima. Sarà questo il contributo, impagabile, che la forte personalità di Dugo ci mette a disposizione partecipando, con le sue opere, al progetto “L’antico nel nuovo”, a cui è dedicata la ventitreesima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra. Assieme a lui musicisti, esperti e studiosi per condurci, ciascuno con i propri linguaggi, in tempi e luoghi dove tante culture diverse si incontrano e si trasformano alla ricerca, è il nostro caso, di un senso alto, sacro, dell’esistenza. Maria Francesca Vassallo

INTRODUZIONE ALLA MOSTRA

di Giancarlo Pauletto

Fin dagli inizi – attorno al settanta, quando Franco Dugo decise infine che sarebbe stato artista e solo artista – la realtà è stata il tema, il perno attorno al quale ha girato, da allora, tutta la sua arte, che si è espressa e ancora si esprime attraverso l’olio, il pastello, il disegno, molto ampiamente con l’incisione, e che si è provata anche in talune notevoli prove di scultura.

Quello che si vede, e quello che si pensa attorno a quello che si vede, è sempre stato il luogo dell’analisi, il problema: la vita umana, da una parte, e la vita della realtà, dall’altra, come grandi interrogativi dai quali l’attenzione non si è mai scostata per ragioni evidentemente legate alla cultura e al temperamento dell’artista, a ciò che dentro di noi ci fa quello che siamo e che è d’altro canto l’unico vero sostegno sul quale la pianta che siamo può crescere ed eventualmente fruttificare.

La sequenza di esempi che potremmo fare a sostegno di queste affermazioni è molto lunga, perché molto lunga è ormai anche l’attività di Dugo: almeno alcuni passaggi, tuttavia, andranno delineati, perché ci permetteranno di capire meglio che genere di realtà Dugo tematizzi, in che modo si pongano i suoi interrogativi e anche le sue soluzioni estetiche.

Ciò permetterà di capire anche la ragione della sua lunga, costante riflessione su taluni grandi maestri del passato, la quale è appunto l’oggetto particolare di questa rassegna, perfettamente coerente con il tema che è al centro anche delle iniziative musicali, cui questa mostra si pone come accompagnamento e, in qualche modo, integrazione dal punto di vista di un ulteriore linguaggio.

Se, alla metà degli anni settanta, i temi sono quelli delle “aristocratiche”, cioè di ricche signore anziane che vivono proprio nel loro corpo la stessa dissoluzione della carne, e poi il tema della follia in cui, attraverso soluzioni figurative nitidissime e fredde, si esprime la solitudine e l’abbandono, non è solo, ci pare, per polemica sociale: è anche perché l’attenzione dell’artista è sullo specifico della condizione umana, al di là delle situazioni estreme che qui vengono rappresentate.

Infatti qualche anno dopo, nell’ottanta, passando prima attraverso il tema del corvo, si giunge alle “identificazioni”, la grande serie che Dugo prende sì dalla fotografia criminale a cavallo tra otto e novecento, per farne tuttavia una secca, metafisica domanda sull’identità umana in generale, sul “cos’è” della vita stessa.

A questo punto appare chiaro all’artista che l’immagine, ogni immagine, non ha più bisogno di supporti simbolici, letterari, per dire quello che deve dire.

Basta il ritratto, per esempio lo splendido ritratto del padre del1989, basta la figura di Cézanne seduto davanti al proprio cavalletto, del 1997, basta tutta la splendida serie dei pugili tra fine anni ottanta e inizi anni novanta, bastano i notissimi ritratti di poeti, letterati e musicisti, tra i quali si annoverano molte delle riuscite più alte di Dugo.

Questo guardare la figura esattamente nei suoi contorni, mettendola davanti a noi in tutta la sua precisa nitidezza, usando allo scopo un colore severo, del tutto alieno da compiacimenti, significa alla fine mettere lo spettatore di fronte a se stesso: così Kafka e Pasolini ci guardano, dal fondo degli occhi, per caricarci di tutte le loro domande, e noi sappiamo che i loro problemi d’esistenza sono in fondo anche i nostri.

E’ appunto quando è matura la consapevolezza che l’immagine basta a se stessa, che Dugo può passare anche alla rappresentazione della natura, a partire dal “Grande albero” del 1989.

Se infatti il vero problema che pone la vita è quello della sua nuda esistenza nel tempo, allora la vita della natura – che è poi l’ambito dell’umano, né esso potrebbe essere altrove – pone lo stesso mistero della vita dell’uomo, e collina, cielo, bosco albero mare e nuvole suscitano gli stessi interrogativi “metafisici” che pone la vita umana.

Si sviluppa da qui tutta la lunghissima serie di paesaggi, incisi e dipinti a olio e pastello, che l’artista va realizzando dagli anni novanta, sulla quale non ci possiamo soffermare in questa circostanza, ma di cui possiamo dire in sintesi che continua a sottolineare il dato già espresso dell’interrogazione e del mistero.

In questo contesto, come si inseriscono i vari e ampi episodi pittorici e grafici, in cui Dugo prende spunto più o meno direttamente dai grandi del passato, Leonardo e Rembrandt, Dürer e Vermeer?

La prima risposta è ovvia, e pertiene al fatto che egli non è mai stato attirato dall’arte astratta: non perché non ne comprenda le ragioni, ma perché non è essa che può incidere sulla sua sensibilità, e le ragioni mi sembrano abbastanza chiaramente espresse in quanto è detto sopra.

Dunque è la grande tradizione del figurativo, in particolare come si è manifestata nel rinascimento e nel barocco, che è al centro della sua attenzione, in vari episodi tra i quali si tematizzano i quattro sopra citati.

Questa attenzione peraltro si sposta anche verso i grandi contemporanei o quasi, come dimostrano ad esempio i lavori che Dugo ha dedicato alle figure di Cézanne e Picasso.

L’altra ragione sarà da ricercare io penso nell’ammirazione: si tratta di maestri così alti che anche l’artista contemporaneo che opera in campo figurativo non può far a meno di conoscere a fondo.

E questo è l’altro importante motivo: parafrasare le loro opere per cogliere qualche segreto, per imparare qualcosa, naturalmente operando non in pura imitazione, ma esaltando un’essenza che viene colta nelle opere antiche.

Così, solo per fare qualche esempio, dal “Cavaliere la morte e il diavolo” del Dürer è tolta tutta l’ambientazione, ed è lasciata a campeggiare sul grande formato solo la potenza dell’incedere del cavaliere.

Così, di Rembrandt sono ripresi soprattutto i ritratti della vecchiaia, nei quali il pittore si considera con occhio sempre più problematico.

Attorno alla Gioconda di Leonardo si ricostruisce la storia del celebre furto, operato al fine di poter vendere alcuni falsi della famosa figura, sorta di ironica meditazione sugli inganni di cui l’arte può essere nello stesso tempo vittima, ma anche fautrice, attraverso il mito di quasi sovrumanità che non sempre innocentemente le viene creato attorno.

Mentre invece nelle riprese da Vermeer sembra che Dugo voglia sottolineare, rispetto al modello, una sorta di maggior peso realistico, del resto coerentemente con lasua sensibilità.

Insomma, l’arte trattata come un pezzo di realtà, l’antico che si riversa in una nuova intenzione. Giancarlo Pauletto